【沖縄フェア2019】沖縄伝統衣装体験コーナー

沖縄に行かないとなかなか着ることのできない琉球衣装を体験できます。

記念写真もぜひどうぞ。

期間:8月10日(土)~8月25日(日)

場所:ロビー(11階)

※男性用と女性用がございます。いずれも洋服の上から気軽にお召しいただけます。

※写真はイメージです。

沖縄に行かないとなかなか着ることのできない琉球衣装を体験できます。

記念写真もぜひどうぞ。

期間:8月10日(土)~8月25日(日)

場所:ロビー(11階)

※男性用と女性用がございます。いずれも洋服の上から気軽にお召しいただけます。

※写真はイメージです。

最近、仕事のやる気がない、疲労感が取れないなどの症状はありませんか。

このような症状は総称して五月病と呼ばれることが多く、皆さんも一度は耳にしたことがあると思います。

五月病は、放っておくと心の病気につながる可能性もありますので、注意が必要です。

そこで今回は、五月病について症状や原因、対策・解消方法について解説します。

‐‐‐■五月病とは‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

五月病という病名はなく、医学的定義もありませんが、一般的にゴールデンウィーク後の心や身体の不調のことを指します。

特に、五月病に見られる症状は、無気力感や不安感、疲労感、食欲不振、不眠、人との関わりがおっくうになるなど様々です。

さらに、学校や職場に行けなくなってしまうなど重症化してしまうケースもあります。

これらの症状から医学的には、軽度のうつ病や適応障害として医師から診断される場合が多いとされています。

‐‐‐■五月病の原因は?‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

では、なぜ五月病と呼ばれるのでしょうか?

五月病は、就職や進学、転勤や転居など新しい環境に適応できない場合に多くみられ、4月に大きな変化があった人ほど五月病を引き起こしやすいと言われています。

例えば、「人間関係がうまく築けない」、「新しい環境に慣れない」「理想と現実のギャップに差があった」、「今までの目標を叶えてしまい、次の目標を見失ってしまう」などが原因となることが多いようです。

さらに、性格にも原因があるとされ、几帳面、まじめ、責任感があるといった特徴のある人も五月病を引き起こしやすいと言われています。

これらの条件に当てはまる人は注意が必要です。

‐‐‐■五月病の対策、解消方法‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

五月病の症状を引き起こさないためには、運動、食事(栄養)、睡眠を充実させ、規則正しい生活を送り、心身ともにストレスを溜めないことが重要だとされています。

特に運動は、疲れが残らない程度の有酸素運動(ウォーキングやサイクリングなど)が有効と言われています。

有酸素運動は感情をコントロールする神経伝達物質「セロトニン」の分泌を促すことが報告されています。

例えば、デスクワークが多く、外出が少ない人は昼休みに散歩したり、通勤の際、1駅前で降りて帰ったりするなど、日常生活で10~15分程度、運動量を増やすことも有効です。

さらに普段身体を動かす時間のない人は、休日に30分程度散歩をするなど、身体を動かす(積極的休養:アクティブレスト)機会をつくることで、セロトニンの分泌を促し、ストレス解消にもつながります。

‐‐‐■最後に‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

規則正しい生活のほかにも趣味を充実させることや友人や家族などとコミュニケーションを図ることもストレスを溜めない方法の1つです。

また、このような症状は5月に限らず、夏休みや年末年始など長期休暇の後でも引き起こす可能性もあります。

五月病の症状が続く、また他の時期でも同じような症状が続いているなどの場合は、かかりつけ医へ受診することをおすすめします。

画像出典:

https://d1f5hsy4d47upe.cloudfront.net/fa/fa95d9badd0fce69c61cd3be319451f0_w.jpg

https://d1f5hsy4d47upe.cloudfront.net/d4/d489d6ebfad555555bfadf3dd32257ee_w.jpg

<執筆者紹介>

岡本尚己[健康運動指導士]

中高年者から高齢者を中心に運動教室やカウンセリングを通して、健康づくりの指導や支援を実施中。学会発表などの研究活動も行い、健康科学に基づいた指導を追究中。

詳細なプロフィールはこちら

------------------------------------------

現在レスタでは「スパでセルフメディケーション」というコンセプトのもと、よりいきいきと元気に過ごすための「ご自身による健康管理」を応援しています。

-----------------------------------------

令和という新しい時代を迎え、ゴールデンウィークも終盤となりましたね。

長期期間中でほとんど身体を動かしていない人もいるのではないでしょうか?

そこで、この時期から始めやすいスポーツや運動をいくつかご紹介しますので、これを機に運動を始めてみましょう!

さらに、今後暑くなる時期でも、継続できるような運動・スポーツも紹介しますので、参考にしてみてください。

‐‐‐■ウォーキングなど手軽な運動から始めましょう‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

5月中は例年、気候も穏やかで、運動を始めるには良いタイミングと言えるでしょう。

ウォーキングは道具が不要かつ時間帯や場所もある程度自分で選べるため、実施しやすい種目です。

まずは、話ができるようなペース(ニコニコペース)でウォーキング(散歩)から始めてみましょう。

慣れてきたら速歩やジョギングなども加えていくと運動量を増やすことができます。

また、この時期は各地で運動のイベント(マラソン大会やウォーキング大会など)も数多く行われており、家族や友人と楽しむこともできます。

このような運動のイベントに向けて運動を開始することも良いきっかけとなるでしょう。

‐‐‐■湖や川でリフレッシュ!‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

この時期から、湖や川などでできるレジャー・スポーツが本格的に始まります。

自然あふれる中でのアクティビティで、普段とは違う運動も楽しんでみてはいかがでしょうか。

●カヌー(カヤック)

小舟に乗り、パドル(オール)で漕いで湖や川を進んでいくアクティビティで、1人~数名乗ることができ、家族や友人で行っても楽しむことができます。

●ラフティング

ラフトと呼ばれる小型のボート(5~8名程度が定員)に乗り、急流を下ってスリルを楽しむことが一般的とされています。

小学生以下などは制限されることがありますので、事前に調べていくことをおすすめします。

●サップ(SUP)

サップ(SUP)はスタンドアップパドルボード(Stand Up Paddleboard)の略で、浮力のあるボートの上に立ち、パドルを漕いで進むハワイ発祥の水上スポーツです。

魚や野鳥をみながらゆっくりと進むのが一般的で、女性はこどもでも楽しむことができます。

‐‐‐■梅雨に向けて室内の運動も‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

この季節は動きやすい気候のため運動を始めやすいですが、夏に近づくと梅雨や暑さで運動を中断・中止してしまう場合もあります。

そのため、外での運動だけでなく、雨の日や暑い日でも継続できるような室内でできる運動を始めることも良いでしょう。

家でのストレッチや筋力トレーニングは、手軽で今すぐにでも始められる運動の1つです。

さらに屋内で運動できる施設を利用することも良いでしょう。

例えばトレーニングジム(フィットネス施設)では、マシンだけでなく、プールやスカッシュ、ボルダリングが実施可能な施設があり、様々な運動・スポーツを飽きずに実施することもできます。

ただ走ったり、トレーニングしたりすることが苦手な方や家ではなかなか続かない人は利用してみてはいかがでしょうか。

画像出典:

https://d1f5hsy4d47upe.cloudfront.net/59/5988be180422f2ceeb43dddd950ba5ad_w.jpg

https://d1f5hsy4d47upe.cloudfront.net/11/11971e79d6f9c71d9500466558ab285b_w.jpg

<執筆者紹介>

岡本尚己[健康運動指導士]

中高年者から高齢者を中心に運動教室やカウンセリングを通して、健康づくりの指導や支援を実施中。学会発表などの研究活動も行い、健康科学に基づいた指導を追究中。

詳細なプロフィールはこちら

------------------------------------------

現在レスタでは「スパでセルフメディケーション」というコンセプトのもと、よりいきいきと元気に過ごすための「ご自身による健康管理」を応援しています。

-----------------------------------------

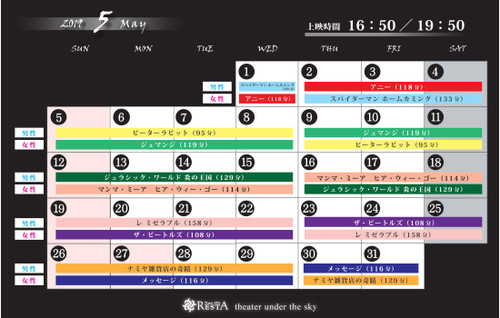

■5月のアウフグーススケジュール

※詳細は下記よりファイルをダウンロードしてご覧ください。

■5月のRESTA theater under the sky映画上映スケジュール

※詳細は下記よりファイルをダウンロードしてご覧ください。

新元号への改元に伴い、今年のゴールデンウィークは10連休といつもよりも長い期間となります。

お休みの方が多いと思いますが、予定はすでに決まっていますか?

長期間の休みは生活習慣を崩しやすく、気がつくとだらだら過ごしてしまい、身体を動かさない日もあるでしょう。

今回は、ゴールデンウィーク中に過ごし方について、運動の視点から解説します。

運動の機会があまりない人は参考にしてみてください。

‐‐‐■運動量の低下に注意しましょう‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

休日は通勤や仕事中の活動がなくなり、運動量が減ってしまうため、体重が増加したり筋肉量が減少したりする場合があります。

長期休みで身体を休めることも大切ですが、身体を動かすことを忘れずに計画を立ててみましょう。

まず、平日の平均歩数を歩数計またはスマートフォンのアプリなどで確認してみてください。

例えば、5,000歩くらいだった人は、ゴールデンウィーク中も5,000歩を下回らないように意識するだけでも運動量の低下を防ぐことができます。

歩数を測るものがないという方は、通勤時間や仕事中で歩いている時間を思い出して、その時間を下回らないようにしましょう。

‐‐‐■積極的に外出をしましょう‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

ゴールデンウィーク中、積極的に外出することで自然と運動量を増やすことができます。

さらに、旅行や買い物、キャンプやバーベキューなど、1人ではなく家族や友人たちと過ごすことで、気持ちのリフレッシュも期待できます。

また、ゴールデンウィーク中は各地でイベントも多く実施されていますので、調べて行くのも良いでしょう。

移動する際は車を使わず、電車やバスなどの公共交通機関の利用することも運動量の増加につながります。

長時間の車移動を予定している場合でも、1時間に1回は休憩をとり、5~10分程度歩くようにすると良いでしょう。

‐‐‐■家の中でも動く工夫をしましょう‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

ゴールデンウィーク中、外出をあまりせずに家でゆっくり過ごしたい方もいると思いますが、長時間の座りっぱなしは控えましょう。

例えば、普段できない場所の掃除(窓拭きなど)や部屋の模様替えなども運動量の増加につながります。

冬服や暖房器具をまだ片づけていない方はこの機会に片づけるのも良いでしょう。

また、ストレッチも家の中でできる立派な運動です。

ストレッチは筋肉をほぐし、身体をリラックスさせる効果もあります。疲れた身体を休ませるためにも実施をしてみましょう。

‐‐‐■最後に‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

今回は、ゴールデンウィーク中の運動量について解説しました。

普段より運動量を減らさないように意識し、楽しみながら身体を動かすことが大切です。

さらに余裕がある人は、ウォーキングやスポーツなども実施してみましょう。

また、身体を動かす以外にも暴飲暴食や夜更かしなどは控え、生活リズムを崩さないようにすることも忘れないようにしましょう。

画像出典:

https://d1f5hsy4d47upe.cloudfront.net/fe/fed33c283ae25e92414101d87b365c0f_w.jpg

https://d1f5hsy4d47upe.cloudfront.net/99/998af49e0462c8d90c3170bd18a01fc9_w.jpg

<執筆者紹介>

岡本尚己[健康運動指導士]

中高年者から高齢者を中心に運動教室やカウンセリングを通して、健康づくりの指導や支援を実施中。学会発表などの研究活動も行い、健康科学に基づいた指導を追究中。

詳細なプロフィールはこちら

------------------------------------------

現在レスタでは「スパでセルフメディケーション」というコンセプトのもと、よりいきいきと元気に過ごすための「ご自身による健康管理」を応援しています。

-----------------------------------------

「ジョギング&スパ」を開催しました!

春らしい心地よいお天気になりました。

今日も無事に全員、完走することができました!季節を感じながら走るのも楽しいですね。

記念撮影は、ジョギング途中の「面影橋」にて♪

ご参加いただいたみなさま、ありがとうございました。

---------------------------------

次回のジョギング&スパは・・・

2019年5月6日(月祝)に開催します。

※詳細・お申込みはこちらから

https://moshicom.com/23665/

---------------------------------

みなさんご参加お待ちしております!

レスタ 近藤

館内では、フィンランド家具や音楽など“五感で”フィンランドを体験していただけます。

【フィンランド家具を体験!】

フィンランドのブランドEcoFurn(エコファーン)は、北欧産の無垢材を使用したナチュラルな家具です。素材は厳選された北欧産の無垢材と麻ロープのみで金属や樹脂などの部品は一切使われておりません。

協力:株式会社スキャンデックス

【スペシャルフォトギャラリーbyかくたみほ】

フィンランドへCDジャケットの撮影で訪れて以来、深い自然や暮らしの価値観に魅了され、10年ほど作品撮りに通っているというフォトグラファー、かくたみほさん。

フィンランドを舞台にした彼女が撮り下ろした写真の中から、選りすぐりの作品を館内に展示いたします。

全ての写真に、かくたさんご本人からコメントをいただきました。コメントを読みながら、お楽しみください。

まるでフィンランドの地にいるような気分になることでしょう・・・

館内では、写真集などの販売も行います。

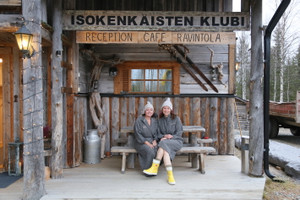

↑フィンランドの森・・・

↑夏至ころのフィンランドでは・・・

↑フィンランドのサウナでは・・・

【フィンランド音楽のBGM】

五感でフィンランドを感じていただく「フィンランドフェア」では、館内に流れる音楽にもこだわっています。

フィンランドをイメージしたヒーリング音楽や、フィンランドのミュージシャンによる様々なスタイルの音楽をお楽しみいただけます。

★ レストランのBGM ★~フィンランド料理を楽しみながら~

●パウリーナ・レルヒェ(Pauliina Lerche) プロフィール

ミュージシャン、作曲家、児童文学作家、受賞歴を持つ子どものためのブランド「ミンミット(Mimmit)」の創設者。パウリーナはロシアの国境に近い北カレリアの小さな村に生まれ、4歳の頃に始めたクラシックのバイオリンから音楽の道に進んだ。すでに子どもの頃から、フィンランドで最も有名な民族音楽グループ「ヴァルティナ」などに出演。また、フィンランド公共放送の子ども向けラジオ番組にも、子供の頃にお話を書いていた。

パウリーナの音楽には、陽気なカドリーユと愁いを帯びたカンテレの響きを持つ、カレリアの伝統が色濃く流れている。

子どものためのブランド「ミンミット」では、「ブリンドルブラスの森」のおとぎ話のような世界観にカレリアの伝統が見られる。

パウリーナは、バンドでも、ソロとしても、日本で何度も公演を行っている。1995年には東京藝術大学で琴の演奏を学び、2007年にはソロアルバム「Malanja」が日本発売。2015年には、ミンミットとして三越伊勢丹のクリスマスキャンペーンのテーマソングを録音している。

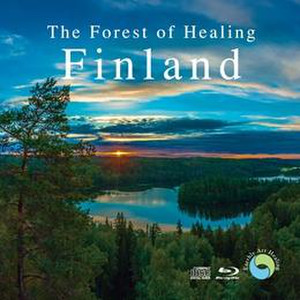

★ 館内のBGM ★~フィンランドをテーマにしたヒーリング音楽~

「癒しの森~フィンランド」

協力:株式会社デラ

※フロントでCD&Blu-rayを販売しています。

新年度となり、入社や転職、異動、役職が変わった、人間関係が変わった、引っ越しをしたなど、変化があった方も多いのではないでしょうか?

慣れていない環境は、ストレスを多く受け、疲労を蓄積しやすいため、正しく休養をしなければ、自律神経のバランスを乱し、体調を崩す原因となります。

これから1年、体調を崩さず快適に過ごすためにも、休養についても改めて目を向けてみましょう。

‐‐‐■春は自律神経のバランスが崩れやすい時期‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

人間の脳や内臓、血管などの働きは、自律神経によって24時間、常に調整しています。

自律神経には、活動時に優位となる交感神経と、休息時に優位となる副交感神経の2種類あります。

慣れていない環境では生活リズムが変わりやすく、常に気を張っていたり、寝不足になったりと交感神経が優位となる時間が長く、常に緊張しているような状態が続いています。

さらに、春は寒暖差や気圧変化が激しく、他の時期に比べ、身体への負担も多くかかり、自律神経のバランスを保ちにくいとも言われています。

自律神経のバランスを正常に保つためには、意図的に身体をしっかり休めて、副交感神経を優位にする機会をつくることが重要です。

‐‐‐■湯船につかりましょう!‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

湯船に浸かることは副交感神経を優位にする方法の1つです。

忙しくなると時間が惜しくなり、シャワーのみで済ませてしまう方も多いのではないでしょうか。

しかし、シャワーのみでは、身体は清潔になるかもしれませんが、身体を休める効果まではあまり期待できません。

湯船に浸かることはシャワーと違い様々な作用が働きます。

例えば、湯船に浸かり身体を芯から温めると、血流が改善され、溜まっていた疲労物質や老廃物が除去される効果が期待できます。

また、浮力の作用によって筋肉や関節への負担が軽くなり、緊張がほぐれるといった、リラックス効果もあります。

‐‐‐■身体を休める入浴方法‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

●お風呂の温度

38~40℃とぬるめのお湯で「気持ちいい」と思う温度で浸かりましょう。

熱いと感じる温度は、反対に交感神経を優位となってしまいリラックスできない状態となってしまいます。

冬に高い温度に設定したままの場合は、少し温度を下げて調整しましょう。

●入浴時間

入浴時間は10~15分程度浸かって、汗がじわじわ出てくる程度が良いと言われています。

無理してのぼせる状態まで入るとめまいや脱水を引き起こすので、長時間の入浴はできるだけ避けましょう。

●入浴のタイミング

入浴後、温まった身体の体温が徐々に下がるとともに眠気を感じるようになるため、入眠しやすく、睡眠の質が良くなるともいわれています。

就寝直前の入浴は身体がまだ温かく、かえって寝つきが悪くなりますので、就寝の1~2時間前に入ることをおすすめします。

最近、疲れが取れない、体調が優れないと感じる方は一度、湯船に浸かる時間をつくってみませんか?

1日の疲れは、その日のうちに取り除き、快適な生活を送りましょう!

画像出典:

https://d1f5hsy4d47upe.cloudfront.net/a8/a89ef5a877015a0e4581eadc0e436127_w.jpg

https://d1f5hsy4d47upe.cloudfront.net/14/140d9f01e4f68f4caab3dfd715770907_w.jpg

<執筆者紹介>

岡本尚己[健康運動指導士]

中高年者から高齢者を中心に運動教室やカウンセリングを通して、健康づくりの指導や支援を実施中。学会発表などの研究活動も行い、健康科学に基づいた指導を追究中。

詳細なプロフィールはこちら

------------------------------------------

現在レスタでは「スパでセルフメディケーション」というコンセプトのもと、よりいきいきと元気に過ごすための「ご自身による健康管理」を応援しています。

-----------------------------------------

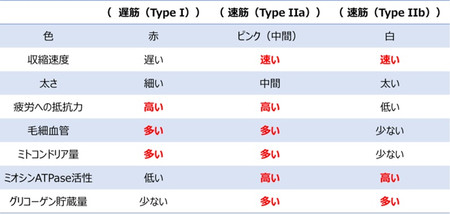

先週は筋線維の特徴についてまとめてきました。

一言に筋線維といっても、短距離走に向いている筋線維、長距離走に向いている筋線維について理解してもらえたと思います。

今月の最後は、競技種目と筋線維タイプについて解説していきます。

‐‐‐■競技種目と筋線維タイプ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

先週を踏まえると、短距離系か持久系か、それともどちらも必要かによって必要な筋線維タイプは変わってきます。

まず、短距離系に分類されるものは、陸上競技や自転車競技の短距離種目、走り幅跳びなどの跳躍種目、やり投げなどの投擲種目など、瞬発力が求められる種目です。

これらには、速筋線維(Type IIa線維やIIb線維)が重要になり、高い速筋線維の割合を有していることで有利に働きます。

続いて持久系の競技種目は、陸上競技のマラソンや、自転車競技のロードレース(ツール・ド・フランスなど)、クロスカントリ-スキーなどが代表的な競技種目になります。

これらには、遅筋線維(Type I線維)が重要であり、全体に占める遅筋線維の割合が高いことで有利に働きます。

最後に、どちらもが必要な競技種目として、サッカーやハンドボール、バスケットボールなどがあります。これらの種目は、ダッシュを短い休憩を挟みながら何度も繰り返すため、瞬発力と持久力のどちらも兼ね備える必要があります。

これらに重要な筋線維は、瞬発力と持久力の両方を兼ね備えたType IIa線維が高い割合を占めていることで有利に働きます。

‐‐‐■競技時間と筋線維タイプ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

続いて、競技時間と筋線維タイプの観点から競技種目を見ていきたいと思います。ここでの競技時間は、連続して運動するときの時間を表しています。

まず、純粋な速筋(Type IIb線維)は、10~20秒程度の運動で重要になります。

つまり、陸上競技の100m走や200m走、自転車競技のスプリント競技です。短時間で大きなパワーを発揮する競技種目です。

続いて、中間筋(Type IIa線維)は、30~240秒間の競技種目に有利に働きます。

これらは、スピードと持久力の両方が必要になる競技種目、陸上競技の400m~1500m走などです。

最後に、5分以上の運動は持久力が必要になるため、遅筋線維(Type I線維)が重要になります。

陸上競技の5000m走以上の距離やロードレース、クロスカントリースキーなどです。

‐‐‐■まとめ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

今月は筋肉の構造から筋線維のタイプと競技種目の関係性まで、筋肉についてまとめてきました。

筋肉にはまだまだ特徴や魅力がありますので、これをきっかけに筋肉に興味をもってもらえると嬉しいです。

画像出典:

https://d1f5hsy4d47upe.cloudfront.net/51/51e10d92ef29433889cab220405f54f1_w.jpg

https://d1f5hsy4d47upe.cloudfront.net/f7/f7f86fb208c6ee9b43488aabd568abe3_w.jpg

<執筆者紹介>

中村智洋[博士(スポーツ健康科学)]

高校生、大学生年代の自転車競技の指導を行い、エビデンスに基づいたトレーニングを展開。現場での指導とともに、自転車競技のパフォーマンス向上に関する研究活動も実施。

詳細なプロフィールはこちら

------------------------------------------

現在レスタでは「スパでセルフメディケーション」というコンセプトのもと、よりいきいきと元気に過ごすための「ご自身による健康管理」を応援しています。

-----------------------------------------

先週まではすこし細かい話で難しかったかもしれませんが、今週からは、筋肉と運動とのかかわりについて話を進めていきたいと思います。

‐‐‐■筋線維には得意不得意がある‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

ダッシュが速い人、マラソンが速い人など、個人個人によって得意不得意があると思います。

実は、これには筋線維のタイプ(特徴)がかかわっているのです。

筋線維は、大きく分けると2種類あり、ダッシュや大きな力を出すことに有利な“速筋(白筋)”とマラソンなどの粘り強さに有利な“遅筋(赤筋)”があります。

お刺身で例えると、速筋はヒラメやタイなどの白身の魚、遅筋はマグロやカツオなどの赤身の魚ということになります。

もう少し突っ込んでみると、遅筋は1種類ですが、速筋は、陸上の100m走のような一瞬で大きな力発揮を得意にする(純粋な速筋)と400m走から1500m走のようなスピードと持久力のどちらも兼ね備えた中間筋(俗にいうピンク筋)があります。

一般的な人は、速筋と遅筋の割合は1:1くらいであるといわれています。

‐‐‐■持久系の筋線維とは‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

持久系に向く筋線維は、遅筋線維と言われ、Type I線維ともいわれます。

遅筋線維は、素早い収縮や大きな力を出すことには不向きですが、長時間運動するときに活躍します。

遅筋線維には、毛細血管が張り巡らされており、ミトコンドリア量が多いことで、粘り強く動き続けることに貢献しています。

‐‐‐■瞬発系の筋線維とは‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

瞬発系の競技種目に向く筋線維は速筋線維といわれ、速筋線維の中には100m走のような一瞬での力発揮を得意とする“純粋な速筋(Type IIb線維)”とスピードと持久力の両方を兼ね備えた“中間筋(Type IIa線維)”があります。

表にもそれぞれの筋線維の特徴をまとめていますが、速筋線維は素早く動くためや大きな力やパワーを出すために有利な筋線維です。

ここでよく表を見てみると、Type IIa線維は、速筋と遅筋の良いとこ取りをしたような筋線維に感じますね。

‐‐‐■まとめ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

筋肉は大きく分けると2種類、すこし突っ込むと3種類に分けられます。

遅筋がType I線維、速筋線維の中で純粋な速筋はType IIb線維、良いとこ取りをした中間の速筋はType IIa線維になります。

画像出典:

https://d1f5hsy4d47upe.cloudfront.net/9f/9fd2ab4c95baa612d768d5361b8abf02_w.jpg

<執筆者紹介>

中村智洋[博士(スポーツ健康科学)]

高校生、大学生年代の自転車競技の指導を行い、エビデンスに基づいたトレーニングを展開。現場での指導とともに、自転車競技のパフォーマンス向上に関する研究活動も実施。

詳細なプロフィールはこちら

------------------------------------------

現在レスタでは「スパでセルフメディケーション」というコンセプトのもと、よりいきいきと元気に過ごすための「ご自身による健康管理」を応援しています。

-----------------------------------------

(C) RESTA All Rights Reserved.